イソヒヨドリがやってきた

(心ならずも子育て支援)

目次に戻る

2025年5月

イソヒヨドリの基本情報

イソヒヨドリは名前の通り日本では海岸の岩礁地帯で見掛けることが多いが、ヨーロッパ南部から

日本にかけてのユーラシア大陸南部の内陸部から海岸地方に掛けて生息する。 世界的には野山

の鳥に分類され、日本でも内陸部への進出傾向が見られる。

ヨーロッパから中央アジアにかけての一帯で繁殖する個体群は冬季は南アジア・アフリカにに渡っ

て越冬する渡り鳥であるが日本では留鳥である。 北海道では夏鳥。

1,プロローグ

野鳥の世界に飛び込んだ約20年前、いろいろと教えていただいた野鳥界の先輩から昆虫の飼育

箱に入った飼育中のミルワームを一箱いただいた。

「冬になったらジョウビタキが来るから朝晩出してやるといい」

野鳥に餌付けするのは生態系を乱すから良くない・・と言われているけど「庭に野鳥を呼ぼう」という

趣旨で野鳥の会が「バードフィーダー」というエサ台を販売しているので差し支えないと判断した。

バードフィーダーで小鳥たちに給餌するのとどこが違うというのか・・・という感じである。

その冬、庭でジョウビタキを見かけたので餌を出してやったら数日で餌付いた。 うちで出してやる

餌に依存しないように1回に出すミルワームの量は朝夕とも10匹以下に制限した。

餌を出すことで春の渡りが遅れないか心配したけど、渡りに備えて体力を付けるため餌が欲しいと

顔を出す回数が増えた3月20日前後にジョウビタキは北の繁殖地へ帰っていった。

ミルワームは餌になるフスマ(小麦をむいた皮・20kg・700円くらいで長期保存が効いた)を農協

で買ってきて自分で飼育して増やした。

2,イソヒヨドリがやってきた

ジョウビタキは厳しい縄張りを持つので庭に来るのは♂だったり♀だったりするものの1羽づつだった。

2023年の12月、僅か10匹のミルワームを上品に食べ残して何度も食べにくるジョウビタキと違い、

出した餌がすぐに無くなることから別の鳥が食べているのに気付いた。 そして12月8日にイソヒヨドリ

が餌を食べているのを確認し、12月10日に写真撮影に成功した。

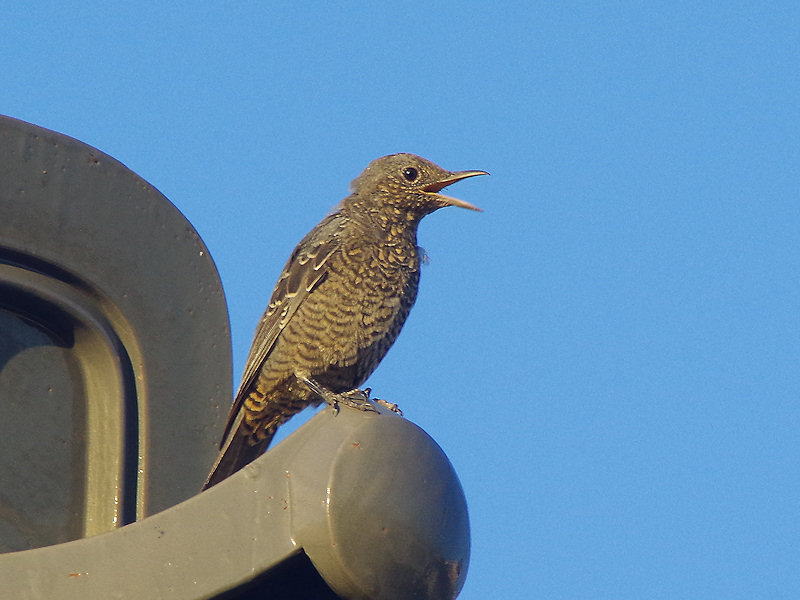

1回目の冬を迎えている♂の若鳥だった。

長期滞在はしないだろうとの予想を裏切ってイソヒヨドリの若(1W)はジョウビタキの餌を横取りしなが

ら庭に居座ってしまった。

成鳥にはみられない白点が肩羽・大雨覆い・初列雨覆い・雨覆いの先端に見られ、喉から胸は薄青

色。 下面は汚れたレンガ色で成鳥の美しさは全くない。

イソヒヨドリの幼鳥が成鳥羽に向かってどう換羽してゆくのか見ることにし、ジョウビタキより体が大きい

ので朝晩の餌を15匹に増やして給餌を続けた。 12月22日に撮影。

庭に現れてから1ヶ月目の2024年1月11日の撮影。 露出がアンダー気味であるが1ヶ月前

と殆ど変わっていない。

1月27日 背中の波模様が薄くなり、雨覆いの白点が薄くなってきた。 胸のレンガ色が明るく範囲が

広くなって奇麗になってきた。 部分的に換羽している。 イソヒヨドリは人に懐きやすいと言われるよう

に餌を出すときは近くまで寄ってきて次第に鳥との距離が近くなった。

2月2日 同じポーズが多いけど時にはこんなパフォーマンスも見せるようになった。

2月23日 朝と夕方になると隣家の屋根の上で給餌を待つようになった。 この時期は太陽の沈む

方向が真西より南側にあるため夕方の光線を浴びて赤っぽく写るけど撮りやすかった。

現れたころと比べると背中の白点は摩耗によって次第に薄くなって下面のレンガ色がさらに明るく

なり、胸の青色部分とレンガ色の部分の境目がはっきりしてきた。

レンガ色の中にあった青い横線もかなり薄くなっているのは幼羽が抜けて成鳥羽への換羽が進んで

いるから。 全体的に背中の青色が暗い青色から明るいブルーに変わってきて更にきれいになった。

3月11日 庭に現れてから3カ月が経った。 2月3日撮影の写真から16日経って背羽や雨覆い

は摩耗して白っぽい部分は殆ど無くなり、初めて来た頃とは別の鳥にように美しくなった。

雨覆いの先端も摩耗が進んで白い羽先が僅かしか残っていない。

大部分の野鳥は年に1回換羽する。 その時期は繁殖が終わってからとされているので幼羽が抜け

て本来の色が見え始める部分換羽を行っているから。

3月20日 下面はメラニン色素によるレンガ色で胸や上面は構造色と言われる羽の構造によって

青く見えている。 下面に若干青い横斑が残っているが現れた時と比べると大幅に減っている。

メラニン色素と構造色は色の成り立ちが違うから青い羽がレンガ色に変わることは無い。

青い羽は幼羽で少しづつ抜けてレンガ色が鮮やかに見えるようになった。 背中の濃い青も次第に

抜けて成鳥に見られる奇麗な青色が残った。

この後、3月26日を最後に繁殖地に行って姿を見せなくなった。 この時は1歳の若鳥が繁殖に入る

とは思っていなかった。

3, 翌 2,024年の秋

11月22日、遊びに来た孫息子と庭で農作業をしていたらイソヒヨドリの素晴らしい囀りが聞こえてきた。

早々と気付いた孫が「3羽いる」 と言う。 ♂幼鳥が1羽と♀ははっきりと見ることが出来たけど1羽は

確認できなかった。

慌ててカメラを出してきて撮れた写真は♀だった。 この写真しかないので年齢は不詳。

3羽は我が家を中心にして暫く高速で飛び回っていたが、やがて1羽を残していなくなった。

残ったのは♂の若で昨年庭で越冬した若によく似ていた。 戻ってきたのか・・と思ったけど今は

成鳥になっているから別個体である。 餌付くのは早く餌を出したらすぐに食べに来た。

ちいちい・・と鳴くのでチーと名付けた。

11月27日 昨年現れた若♂より胸の赤味が濃く頭の青色も美しい。 今年の若の方が生まれが

早くて幼羽の抜けが早かったと判断した。

12月28日 到着から1ヶ月経った頃の12月28日の撮影。 昨年の個体と比べて下面の赤色が

比べ物にならないくらい美しいが、雨覆いの白点ははっきりと見えている。

25年1月15日 飛来してからほぼ2ヶ月経った。 雨覆いの白点は摩耗して小さくなっている。

2月28日 3ヶ月と10日後。 頭から背中・胸にかけての青色も黒味が抜けて奇麗になってきた。

3月14日 成鳥と変わらないくらい上面も下面も美しくなっている。

3月26日 そろそろ繁殖地へ行く頃だな~と思っていたら突然闖入者が現れた。 チーを押しの

けて餌を食べている。 追い払おうとしたけど、あれ~♀じゃん・・とすぐに気付いた。

チーのお嫁さんが来た・・と喜んだけど餌争いでは♀が強くてチーは食べられない。 隙を見て♂

に餌を出してやっても♀が来て♂を追い払って独占。 チー子と名付けたけど1歳になっていない

♂はまだ繁殖入り前だし、徹底的に♀に負けているのでお嫁さんにはならないと思った。

そして♀もそのまま居付いてしまった。 出してやっている餌はおやつ程度なので足りるはずが無

く日中はどこかで餌を探して朝夕だけ姿を見せる。

3月29日 よく見ると♀の雨覆いの羽先に白点が見えている。なんだこの子も若い♀なのか。

これで2羽が子育てすることは無いと思った。それにしてもどうしてここに♂がいるのが判ったの

だろう。 不思議だった。

4月16日 繁殖地に行くと思っていた♂は一向に行く気配は無く頭から背中・胸は成鳥と見ま

ごうばかりに美しくなった。 肩羽はかなり激しく摩耗している。 大した距離は飛ばないのに餌を

探して飛び回っているのだろう。

ここから離れないなら繁殖の終わる7月頃まで観察して成鳥羽に換羽するのを見る事にした。

イソヒヨドリの♂は1羽ごとに縄張りを持つのでそのうちに♀は離れてゆくだろうと思い、実際に

しばらしてく姿が見えなくなった。 しかし、後にこれは間違いであったことが判る。

♀がいつから姿を見せなくなったのかは記録を残して無く4月5日の写真が最後になっている。

4月19日 17日から♂が姿を見せないな~と思っていたら庭にイソヒヨドリと同じくらいの大きさの

鳥の骨が転がっているのを見付けた。 脚から足の色が緑色だったので変だなあーと思いながら

も大きさは正にチーと同じだったので鷹にでも襲われたのかとがっかりしながら丁寧に葬ってやった。

その代わりに暫く姿を見せなかった♀が昨日18日から姿を見せている。

13日ぶりの登場でこの地を離れたわけでは無かった。 白いコンクリート板の1辺は30cm。

4月21日 食べられてしまったと思っていたチーが姿を見せた。 とするとあの鳥のガラは何だっ

たのかな・・・・? 18日19日と姿を見せていた♀がまた姿を見せなくなった。

4月29日 黒い嘴が白く見えているのは土をかき分けて餌を探しているからか・・・そう言えば庭に

はカナヘビが生息していてちょろちょろ動き回っていたのに最近は全く見ていない。ひょっとすると

イソヒヨドリ達の餌になったかもしれない。

パセリに2回キアゲハの幼虫が生まれたけど2匹とも食べられてしまった。

5月5日 暫く姿を見せなかった♀がまた現れて2羽で餌争いが始まった。 この頃から♂が

よそよそしくなって(警戒心が強くなって)餌を出しても寄ってこなくなった。

何が有ったのか不審に思った。

5月8日 夕方、餌を出してやったらいつもは一気に食べてしまうのに少し食べていなくなった。

変だな~と思いながら見ていたらすぐに戻ってきて餌を何匹か纏めて咥えて飛んで行った。

餌運びをしている・・・雛が孵っている・・・ことに気付いた。

たとえミルワームであっても生きている虫は雛には危険。 本能のままに丁寧に何度も端から

噛みなおして虫を弱らせ、数匹づつ咥えて運んでいった。

若♂が父親になった。 とすれば母親はチー子しかいない。 2羽の餌争いは熾烈で仲が良い

と言えないのにペアを組む仲になっていた。 1歳の夏を迎えている幼鳥と思っていた♂が繁殖入

りしていた。 イソヒヨドリの寿命は標識調査で6年以上の個体がいることが確かめられている。

平均寿命がどれくらいかはわからないけど繁殖を急ぐ必要があって翌年には性成熟している。

イソヒヨドリの♂が2年目から繁殖に入るとなると換羽について考え直さなければならない。

これまでは幼羽が抜けていると思っていたけど、繁殖相手にアピールするために部分換羽を進め

ていたのだ。 これは良いものを見せてもらった。

5月12日 餌運びは2羽で行っている。 毛虫やアゲハの幼虫を咥えていることからうちが出して

いる餌だけに依存していないことが確かめられた。

5月17日 餌争い・・・仲良く分け合って運べばよいのに。

♂♀が並んだところは殆ど撮れていなかった。 ♂の方が少し大きく見えるがほとんど同じ。

♂の威嚇を無視して♀が一方的に餌を咥えて持っていってしまう。 この頃になると雛が大きくなって

虫を弱らせることも無く、10匹くらい咥えて持って行くようになった。

餌を全て持っていかれて2匹しか持てなかった♂。 このあと巣の方向に飛ぶけど巣の場所は探して

いない。 あえて探さない。

5月19日 フェーズが変わった。 朝に出していた餌を食べに来ていたイソヒヨドリたちが姿を見せ

なくなった。 餌を出しておくと食べてゆくけど餌が欲しいの要求が無く夕方までほとんど姿を見せなく

なった。 餌が豊富になってうちの餌への依存度が減っているように感じた。

ひょっとすると雛が巣立したのかもしれない・・・親が色んな虫を咥えているところも度々見かけた。

ただし、夕方になると2羽で現れて素晴らしい囀りでこちらの気を引く。 餌を出してやると急いで咥

えて雛に運んでいくのでうちで出す餌への依存度はまだまだ高い。

イソヒヨドリの繁殖

イソヒヨドリの♂は自分の縄張りを持ってそこに♀を呼び込んで繁殖に入る。

うちの庭に♀が姿を見せたのは3月26日だからその頃にカップルになって巣の準備が始まったのだ

ろう。 AIによれば

「抱卵日数は約15日、巣内での育雛期間は15~18日、平均5卵で抱卵は主として♀が行う。

巣立後は17~25日間親からの給餌を受ける。 巣立ち後は「雛分け」と言って父親組と母親組に分

かれて給餌されることがある。

年に2回の子育てもあるようで昨年現れた幼鳥は2回目の幼鳥。 今年現れたのは1回目の繁殖で

産まれた一番子とすれば違いが理解できる。

鳥類は卵を一度に数個産むのではなく数日かけて産み、揃ったところで抱卵に入る。 先に産み落と

された卵は抱卵前から成長が始まっているから全ての雛が孵ったときには成長の差が出ているだろう。

オオタカの子育てを観察していた時に巣内の雛には明らかな大きさの差が有ったのを記憶している。

庭に♀が現れた3月26日から今日の5月22日で71日が経った。 5月8日に餌運びが始まって

孵化したことがわかった。 逆算すると4月20日頃から産卵と抱卵が始まったことになり、その頃に♀

暫く姿を見せず、♂が二日間ほど雲隠れしたことが有って小さな変化が起きていた。

5月7日に孵化したとすると15日目になって巣立が近付いている。 暫くは飛べないだろうけどあと

半月もすれば雛が見られるかもしれない。

なお、ネット上にはイソヒヨドリの子育ての観察記が幾つか掲載されている。 ここで書いてきたほど

理屈っぽくなくて面白いのでネット検索をお勧めする。

5月27日(火) もう雛たちは巣立ちしている頃だ。 巣のある場所の見当はついているのだけど、夕方

餌をたくさん咥えた♀の飛ぶ方向が巣のある西から東に変わった。 どこへ行くのだろうと行方を見て

いたら餌を咥えたまま東の方の電線にとまってこちらを気にしている。 そっと体を隠してしばらくしてか

ら顔を出してみたら更に東に飛んでこちらを見ている。 警戒心が強いので見るのをやめた。

5月28日(水) 西の方の巣のある場所の辺りに♀がいて虫を咥えていた。 電線に上がったので近付

いてみたらかっかっと警戒音を発するのでそれ以上は刺激しないように引き下がった。

餌の要求が減っていて朝は出しておくと無くなるけど餌を要求する頻度は減った。

餌の要求は♀の方が強く、♂は餌を出しておいても来なくなって♀ばかりになった。

5月29日(木) ♀は相変わらず餌を取りに来るけど自分で食べることが多く持ち帰る量は僅か。

♂は姿が見えるものの餌を取りに来ること無く、巣立ちした雛たちの行方は不透明。

この付近をハシブトガラスがうろついているので・・・・。

5月31日(土) ついに♂♀とも姿を見せなくなったので餌出しは止めた。 イソヒヨドリは年に2回繁殖

することが有るのでもっと安全な場所を探してチャレンジしてほしい。

4,2回目の子育て

6月上旬 イソヒヨドリがまだ近くにいることが判った。 土を掘り返していて出てきた根切り虫を餌入れ

に入れておくと無くなっている。 そして夕方に餌を出してみたら♀が食べに来た。

6月9日(月) ♂のチーの姿を目撃。 巣が有るだろうと見ていた場所の近くで囀っていた。 今度は

1回目の失敗を教訓にして目立たないようにしているようで囀りは短く、以前のように餌が欲しいと庭に

現れる事は無くなった。

6月10日(火) 雨が降って餌が取れないのか♀が我が屋のテラスまで餌が欲しいとやってきたので出し

てやった。 すぐには来なかったけど暗くなる前に見たらきれいに食べてあった。

6月21日(土) 土の中から出てきた根切り虫を餌入れに入れたらチーがすぐに食べに来た。

最近はほとんど姿を見せないのに珍しいな・・と思ってミルワームを出してやったら1匹づつ咥えて丁寧

に噛み直して弱らせてから運んで行った。 2回目の雛が1羽だけ孵化している・・と思った。

♀のチー子は抱卵しているのか姿を見せなかった。

そう言えば昨日はチーが来て2~3匹食べたところにチー子が現れて独り占めして食べて行ったのを

思い出した。 今度は何羽が孵化するのかわからないが無事に育って巣立を乗り切ってほしい。

雛に与えるために何度も咥え直してミルワームを弱らせているチー。

6月22日(日) スイカの手入れをしていたら餌が欲しいとチーがホッピングしながら近付いてきた。

出してやったら1匹づつ咥えて弱らせてから運んだのは同じだったけど、チー子も現れてこちらは少し

多めに持っていった。 多分、次の雛も孵化したのだろう。

餌を持ったチーはこちらが見ている限り屋根の上から動かなかった。 巣のある方向を知られたくなく

て警戒している。 危険なのはカラスと猫なんだけどちゃんと対策は出来ているのだろうか。

7月1日(火) 6月21日に給餌が始まってから11日目になる。 チー子が餌を取りに来たので10匹

ほどミルワームを出してやったら3回くらいに分けて持っていった。 雛は順調に育っている。

7月2日(木) チー子は夕方になるとすぐそばまでやってきて餌を催促。 10匹ほど餌を出して

やると3~4回に分けて運んで行く。 虫を弱らせずに運んで行き、餌を取りに来る間隔が狭まって

いるので雛はかなり大きくなっていると見ている。 ♂のチーはまったく姿を見せない。

7月5日(土) 今日もチー子は雛に餌を運んで行ったけどチーは姿を見せず。 生きているやら

落ちてしまったやら・・・1度顔を見せに来て欲しい。

暑い日が続いているので水浴び用の水盤に水を入れてやりたいけど、カラスが来るので思案中。

カラスが入れない小さいものにしても水は飲みに来るだろう。 近くでイソヒヨドリが子育てしてい

るのでカラスを呼びたくない。

7月7日(月) 餌運びが始まってから17日目になった。 相変わらず♂のチーは姿を見せず、餌を

取りに来るのはメスだけで今日も出してやった餌を何回かに分けて運んで行った。

チーはどこで何をしているのだろう。 雛分けするほどまだ雛は大きくなっていないはずだ。

1回目の時は20日を過ぎた30日には餌を取りに来なくなった。

イソヒヨドリの♂は繁殖に備えて美しく部分換羽をしたけど、♀の部分換羽はどうなのか初めて

現れた時と一度比べてみたい。 今日のチー子。 端の方をくわえて弱らせている。

こちらは数匹くわえて運んで行った。 途中で地面に下りて1匹づつ弱らせて雛に運んでいる。

7月13日(日) 6月21日に餌運びが始まってから今日で23日目になる。 普通、♀は囀らないの

にイソヒヨドリは別。 今日の夕方もチー子が素晴らしい囀りで餌を催促。 雛が育っているか確認

のために催促に応じることにしている。 もう巣立の時期なのに餌運びが続いているのは無事な証

拠なので嬉しい。

7月15日(火) 6月21日に♂が餌運びを初めて25日目の今日、雌が素晴らしい声で囀っていたの

で餌入れを取りに行ったら♂・♀の2羽が隣りの家の屋根にいて餌を待っていた。

久しぶりにチーが来たと喜んで写真を撮っているうち♂がチーじゃないのに気付いた。

雨覆いや風切り羽のエッジが白く、あちこちに産毛が残って嘴の根元にも僅かに黄色味を残した巣

立したばかりの幼鳥だった。

誇らしげに自分たちの息子を見せに来たような感じだったけど餌のとり方を教えに来たのだろう。

♀親は♂幼鳥が餌を食べるのを邪魔することなくいなくなって幼鳥はしっかり食べて行った。

もっと幼鳥がいるだろうと思ったけど、翌16日に姿を見せたのは♀親だけで餌は全部自分で食べて

持ち帰ることは無かった。 餌が足りているのか、幼鳥は1羽だけなのか・・・。

7月17日(木) 大雨の中で2羽の♂が姿を見せた。 2羽目の雛だ! 早速餌を出してやったら

一度ここで餌を食べた経験のある1羽目が食べてしまった。 もう一度出してやったらまた1羽目

が食べてしまって2羽目は食べられず写真も撮れなかった。

大雨の中の幼鳥はまだ羽毛に水を弾く力は無く可哀想なくらいずぶ濡れになっていた。

もう1羽も撮りたかったけどまた機会は有るだろうと期待して1羽目をもう1枚。

7月18・19日(土) 昨日と今日、朝も夕方も2羽の幼鳥と♀親は姿を見せず、鳴き声も聞こえ

ない。 朝に出しておいた餌は食べてあったので近くにはいるようだが気配はそれだけしか無く

なった。 6月21日の餌運びから今日で28日目。 15日で巣立ちしたとして巣立から13日目。

まだまだ親から給餌を受けたり餌取の方法を学んでいる時期なのでまた逢えることを期待してい

る。 来年もイソヒヨドリたちがやってきたら、2階のベランダに巣箱を置こうかとプラニング中。

ネットで検索してみたら「イソヒヨドリが巣を作って困る」という話が結構出ていた。

7月20日(日) イソヒヨドリたちの気配は無いけど餌だけ出しておくか・・・夕方農作業を終えてか

ら餌入れを取りに庭に出た。 イソヒヨ達いないかな・・庭に出る時はイソヒヨ達が餌が出るのを

待っている隣家の屋根を見上げるのが癖になっている。 見上げたらなんと4羽ものイソヒヨドリ

がこちらを見下ろしていてびっくり!

チー子が1・2羽目の♂と♀の巣立ち雛・・・幼鳥を連れてきて見下ろしていた。 「ここに来れば

餌を貰えるよ」と教えに来ている。 早速餌を出してやったら1羽目の♂がほとんど食べてしまった。

もう餌は無いので少ししか出してやれなかったけど子供たちは覚えただろう。

これは1羽目の♂で産毛は残っているけど胸の青味が強く下面はカーキ色になっている。

母親のチー子は絶対に自分が餌を食べず、少し高い所で幼鳥たちを見守っている。

2羽目の♂は胸の青味が無く白い斑点が散らばっている。 下面も赤味がほとんど無く我が家

に最初に現れた♂の幼鳥にそっくりだ。 1羽目とどうしてこんなに違うのか不思議だ。

上と同じ個体。 これだけ違うと個体識別が出来る。

3羽目は♀の巣立雛だった。 ♀親とそっくりだけど肩羽や雨覆いの先端が明瞭に白くなっている。

まだ巣立ったばかりなので産毛がたくさん見えており、下面は横斑が目立っている。

もう1羽いたかもしれないけど動き回るし餌が無くなったので確認できなかった。

どちらにしても♀1羽で3羽もの雛を育て上げたもので、全ての雛の写真を無事に撮れてラッキー

だった。

6月21日の孵化から1ヶ月になった。 イソヒヨドリは繁殖期以外は単独で行動するので孵化から

最短で32日から長くて40日くらいで親から離れていく。 それがいつ頃になるのかしっかり観察し

たい。 チーの姿が見えないのが気掛かりだけど、別の場所で子育てしているなら子供たちを連れ

てきてほしい。 また、今日は3羽だったけどチー子が育てていたヒナはもっと多いかもしれない。

それも楽しみだ。 とうとう餌がなっくなってしまった。 明日は仕入れに行って来よう。

7月22日(月) 今日は来ないのかな・・と夕方庭に出てみたらいつものチー子と長男・次男・長女

の4羽と共にもう1羽♂の幼鳥を見せにやってきた。 背中から見ていた時は♀の幼鳥に見えたけど

こうしてみたら赤い羽根が見えており、所々に青い毛も見えている♂だった。 これでチー子が育てた

雛は♂3羽と♀1羽の4羽だったことが判ったけど、♂でも違いがとても大きかった。

こんなこともあるんだ~・・とわかった。 暫くは個体識別に迷うことはなさそう。 なるべくたくさんの写真

を撮っておきたい。

7月23日(水) 朝方長男が餌の入っていない餌入れでぼーっとしていたので写真を撮った。

夕方、農作業をしていたらジッジッジやヒヨヒヨといった小さな声が聞こえてきたので見たら

4羽のイソヒヨドリがお隣の屋根の上から見下ろしていた。 まだイソヒヨドリ独特の囀りの

出来ない幼鳥たちは美しい囀りで餌をねだることが出来ないのだけど、♀2羽のうち1羽は

母親に見えたので不思議に思った。

現れた個体を全て写真を撮ってチェックしたら母親に見えた♀は幼鳥で♀が2羽いること

がわかった。

まず、朝現れた長男から。 腰のあたりに見えていた赤い毛は見えなくななっている。

夕方長男は姿を見せず出してやった餌を♀が来て大急ぎで数匹くわえて物置の屋根に運んだ。

それを見て幼鳥たちが一斉に集まった。 それを見た時、餌を長男が独占するので♀親が長男

の独占を避けて他の幼鳥に餌を運んでいると思った。 しかし写真を見たら長男の次に現れた

もう殆ど産毛が抜けてしまった♀の幼鳥なのに気付いた。 雨覆いの白斑が目立っている。

そしてもう1羽は産毛がたくさん残っている♀の幼鳥だった。 嘴も黄色い。

次に餌を食べたのは次男坊でこれで4羽目になる。

最後に餌を食べたのは3男坊。 上の2羽の♂より明らかに胸の青味が強く、下面の赤味も薄い。

これが朝現れた長男を除く、夕方現れた4羽である。 昨日姿を見せた下面に殆ど赤味の無い

♂と別個体の可能性が有り、それが確認出来れば雛は♂4羽と♀2羽の6羽になり、イソヒヨドリ

が子育てする雛(4~6羽)の上限という事になる。

7月15日に初めて雛の姿を見てから今日で9日目になる。 親が巣の外で給餌する期間を家族期

というそうで17~25日で親から離れてゆく。 長男はあと10日以内に家族から離れるだろう。

子供たち全てが離れてゆくまでしっかり観察したい。

なお、我が家の庭は♂のチーの縄張りでそれが変わることは無いそうだ。 果たしてチーが戻って

くるのかそれも知りたい。

7月24日(木) 雛が5羽もしくは6羽出ているのに父親のチーはどこにいるんだろうと不思議に

思っていたのだけど、ネットで「Bird Reserch News イソヒヨドリ」という優れた研究記事を

見付けた。 沖縄県での巣立ち後の給餌行動を観察したところ、15組のペアのうちの5組は

父親が餌を運び、5組は母親が餌を運び、5組は雛分けして♂♀が別々に給餌したとの事。

それでうちの庭のイソヒヨドリたちは♀のチー子が子育てしてチーはもういないことが判った。

しかし、この場所はチーの縄張りなので親離れして分散した後は戻ってくるかもしれない。

今日の夕方現れたのは長男と3男坊の2羽だった。 昨日は腰の赤い毛は見えていなかった

のに今日はまたはっきりと見えていた。 不思議だね。

7月25日(金) 日が長くなってイソヒヨドリたちの訪問がだんだん遅くなってきた。 今日は誰が来る

のかな・・・と餌入れを取りに行って屋根を見上げたら長男が1羽だけで来ていたので餌を出して

やった。

やっぱりお前か・・・と見ていたら

♀の幼鳥が姿を見せた。 長男坊が食べ終えたのでこの♀にも餌を用意したけど、出そうとしたら

♀はいなくなって♂がまだ居残っていた。 今、ミルワームは繁殖時期で数は少ないし虫もまだ小さい。

同じ個体にたくさん出しても仕方が無いのでいつまでも待ち続けるのを無視して餌は出さなかった。

これは長女か次女か・・・若鳥の羽の変化は速いのでしっかり写真を撮っておかないと次第に個体

識別が出来なくなってゆく。 背中が青いので♂かもしれない。

7月26日(土) 今日はイソヒヨドリの子供たちは夕方になっても1羽も姿を見せなかった。 まだ

家族が離散するには早いと思うけど、最近チー子が姿を見せなくなったのでこの地を離れた

かもしれない。 姿を見せなかった・・という事も記録として残しておかなくてはならないね。

チー子の姿を見たのは7月22日が最後だった。

7月27日(日) 昨夜は雨が降って出しておいた餌が食べられる前に溺死していた。 まだ親と一緒

にいる時期なのにもう家族が離散しちゃったのかな・・・と寂しく思っていたら夕方2羽の幼鳥が姿を見

せた。 餌を出してやったら長男が全部食べてしまったのはいつもと同じ。 そして華麗な囀りが聞こえ

てきた。 チー子は姿を見せないが子供たちは母親の指揮の下で揃って過ごしているようだった。

これは長男だと思うけど、羽を見たら随分乱れていて生え揃っていないように見える。

この子は胸を見ると赤い部分が殆ど無く♀のように見える。 しかし雨覆いなどが青く、脇に脇にカーキ

色が見えているので♂の4男。 同じ巣で同じ両親から生まれているのに本当に違いが大きい。

上の4男が近くまで降りてきた。 確かに♂で産毛がまだ残っているのに、初列風切り羽・次列

風切り羽・雨覆いなどは整然としている。 2枚上の写真の♂の羽の乱れはたまたまなのだろう。

7月28日(月) コシアカツバメのコロニー観察は3時間半かかったけど今日は巣に帰ってくる

ツバメが少なく、ヒメアマツバメも全く戻ってこなかった。 橋の下も34℃と暑かった。

イソヒヨドリは夕方になっても1羽も現れず、チー子に引き連れられて他所で餌を探しているの

だろう。 親の統制がとてもよく効いている。

7月29日(火) 今日は最高気温が37.5℃と異常な暑さになった。 夕方うす暗くなり始めた頃2羽の

幼鳥が餌を食べに来た。 7月15日の巣立ちから今日で14日目。 後から生まれたものはもう少し

先になるだろうけどそろそろ独立が近付いてきた。

餌を食べに来た3男坊の♂。 餌入れの直径が13.5cmと比べてみると随分小さく見える。 計算し

てみたら21㎝だった。 正式には仰向け状態で尾の先から嘴の先までの寸法だからこの姿とは違う

けど、まだ親と比べると少し小さいかもしれない。

餌入れに餌が入っているのに不思議そうに何回も見た後食べずに行ってしまった。 お母さんから

何度も食べさせてもらっているはずなのに忘れちゃったのかな。

丸いアイリングを見るとトケン類に見えるけど胸には赤い羽根が見えている。

♂に代わって食べて行ったのは♀だった。 嘴が黄色くてよく見ると次列風切り羽に短いものが有る

し大雨覆いも長さが不揃いなど羽が伸び切っていない。 背中の真ん中に1枚黒い羽が見えているの

は大雨覆いだろうか。 2枚の3列風切り羽の間に有るのが不思議。

イソヒヨドリの頭掻きを初めて見た。 スズメ目の鳥たちは間接頭掻きが多いが、イソヒヨドリもスズメ目

で羽を下に下ろして翼越しに頭を掻く間接頭掻きだった。 こうして頭掻きを見ると普段隠されている背中

が良く見える。 この写真では3列風切り羽は2枚しか無く、脚の付け根に短く見えているのが3枚目のよ

うに見える。

7月30日(水) 今日は朝方♂若が来たけど餌が無いと見るとすぐに飛んで行ってしまった。

夕方は♀が1羽来て餌を食べて行った。 群で行動することが少なく、単独行動が多くなった。

これも家族別れの流れなのだろう。

この♀は嘴の黄色味が少なく、大雨覆いや次列風切り羽が揃っているので昨日現れた♀とは

違うと思うけど同じかな。 もう一度見比べてみないと・・・。

7月31日(木) 夕方美しいイソヒヨドリの囀りが聞こえてきた。 親がいるのかと周りを探してみた

けど姿を見せたのは♀タイプの2羽だけだった。

♀タイプだけど上面に青い羽が見えているし下面には赤い羽が見えているから♂の4男坊。

姿は見せたけど餌はたべさせて貰えなかった。

餌を食べたのはこちら。 背中に青い羽は無いので♀であるが、胸や下腹部に赤い羽が見えていて

これを♀としていいのかどうか迷っている。 何でこんなに難しいのだろう。

8月3日(日) 昨日・今日とイソヒヨドリの子供たちは姿を見せず最後に見たのは8月1日だった。

♀親が子供たちを連れて最初に現れたの6月21日に餌運びが始まってから24日目の7月15日

だった。 孵化から巣立まで15日~18日だから雛たちが姿を見せるまで1週間かかっている。

巣を出たのは7月8日頃とすると8月1日で23日間も親の世話になっていたことになる。

家族の分散の時期になったのでみんなバラバラになったと思う。 1羽くらいここを縄張りにしてほ

しかったけど適わなかったようだ。 子供たちの無事を祈る。

一つ不思議なことが有る。 繁殖時期を過ぎるとバラバラになるのに、昨年の秋に3羽で庭に現れ

たのはなぜなのだろう。 ここにくれば餌が有るという事を知っていたとすればそれは1昨年から

越冬した1Wの♂だけだ。 一度分散した家族が再集結したかもしれないけど確かめる方法はない。

今年の秋、また現れるだろうか・・・餌をたくさん用意して再訪を待ちたい。

8月4日(月) 朝、庭を見たらびしょ濡れの♂の若がいた。 水浴びと飲むために置いてある水盤で

水浴びをした後だった。 残念ながら水浴びの場面は見られなかったけど、イソヒヨの若がまだ

いるのが判った。 まだ水を弾くほど羽に油分が無いようだ。

餌を出してやったら食べてゆき、夕方になったらか細いけどきれいな囀りを聞かせてくれたので

少しばかりの餌を出してやった。 ここを縄張りにするなら名前を付けてやんなくちゃ。

8月5日(火) このページも長くなって読むのは面倒かもしれない。

家族別れが有って上の♂だけが残ったのかと思っていたら買い物の帰りに近所で♀幼鳥を

見た。 そして夕方上の♂が庭にいたので餌を出してやったけど餌は足りているようで見向

きもしなかった。 鉢植えのパセリにキアゲハの幼虫が2匹いたのに食べられたようで1匹も

いなかった。 餌が底をついているので餌のいらないのは助かる。

8月8日(金) 餌は豊富にあるようで一度囀りを聞いたけど姿は見えず。 コシアカツバメの観察

をしていたら♀の幼鳥が現れた。 うちの庭に来ていた幼鳥かどうかはわからないけど、直線で

1km離れたここまで来ている可能性は無きにしも非ず。

今日は小さなヤモリの脱皮を見た。 ヤモリの脱皮は初めて見たけど、幼体は成長が速いので

2週間に1回脱皮するそうだけど、隠れて脱皮するのであまり見られないそう。

鳥友さんが庭に放すと言って連れて帰った。 いいものを見た。

8月9日(土) 夕方近くで囀りが聞こえたので見たら屋根にいた。 すぐに飛んだので誰が来たの

かは判らなかったけど、餌を出しておいたら食べてあった。 子供たちの囀りが上手になった。

8月10日(日) 雨で餌が獲れないのか久しぶりに♂の幼鳥が姿を見せて餌を食べていった。

多分、長男坊と思うけど幼鳥は成長が速いので弟の成長した姿かもしれない。

8月11日(月) 朝からかなりの雨・・昼過ぎには20分ほど土砂降りになった。 夕方きれにな囀りが

聞こえたので餌を出したら♂の若が食べに来た。 やはり長男かな・・・ジュニアと名付けた。

産毛は無くなって立派な若様になった。 このまま庭で越冬する可能性もある。

8月16日(土) 夕方囀りが聞こえてきた。 アピールしたって餌が出るわけじゃないぞ・・・と思い

ながらも餌を出してやったら離れる間もなくジュニアが食べに来た。 甘いなっと思わないわけ

じゃ無いけど、誰が食べに来るかの確認もしなくてはならない。

8月8日に一度聞いてから囀りが多くなり、姿を見せるのは決まってジュニアだけになって他の

子供たちは姿を見せなくなった。 あの囀りは縄張り宣言でそれまでは縄張りが決まっていな

かったので囀れなかった。 辻褄が合う。

他の子供たちはどこに行ったのだろう? 元気で居てくれればいいけど・・・・。

8月20日(水) 夕方、ジュニアがきれいな声で囀っていたので少しだけ餌を出してやった。

食べ終わって暫くしてからも囀っていたので探してみたら2軒隣の屋根の上の高い場所で

縄張り宣言していたが、暫くして飛んだ時はもう1羽いた。 今から番になる事は無いと思う

のでまだ縄張り争いをしているのだろうか・・・もう1羽は♂か♀か判らなかった。

8月28日(木) イソヒヨドリはなるべく高い所にとまって囀りながら縄張りの見張りをする習性が

ある。 口笛の練習をして出鱈目に囀ってみたら昨日は無視されたけど、今日はお隣のテレ

ビのアンテナにとまって囀っていた。 口笛なんかには騙されないのだろうな・・・。

胸のあたりの模様が潰れているのは遠かったから。1回目の夏をすごしているけどまだ幼羽。

8月29日(金) コシアカツバメのコロニーにいたらイソヒヨドリの♀の幼鳥が現れた。 この場所で

見るのは2回目になるからここを縄張りにしたのだろう。 我が家から直線で1kmくらいしか離れ

ていないので多分うちの庭で育った♀。 内陸部でそうそう見られる訳じゃない。

8月31日(日) もう1羽は♀だった。 夕方電線にとまっているイソヒヨドリが奇麗な声で囀っていたの

で餌を出してやった。 飛んでくるのが見えたので写真を撮っておこうとカメラを構えたけど餌入れま

で来なかった。 私がいるので警戒して餌を食べに来ない。 ジュニアだったら私がいても平気で来

て餌を食べてゆく。 その後ジュニアが隣りの屋根から見ろしていたので餌を出してやったら農作業

をしている間に餌を食べて行った。 どちらが食べたかはわからない。

この時期に出す餌は夕方1回10匹以下に制限中。

そしてもう1羽は少し離れた電線に1羽が止まっていたので解像出来ない距離だったけど写真を撮った。

体の脇に産毛が残った♀だったけど、この時期にこんな幼鳥がいてびっくり! 訳が分からなくなった。

この子はうちの子か~? ジュニアは独立した縄張りを持っている時期なのに・・・・。

9月3日(水) 夕方農作業をしていたらお隣の屋根から2羽が見下ろしていた。 1羽は♂のジュニアで

1羽は♀だった。 餌を出すと最初に近くまで飛んだのは♀だったけど食べに来ずに塀の上に行っ

てしまった。 続いてジュニアが飛んできて餌を食べてしまった。 チー子が子供たちに餌を食べさ

た際の動きと同じだったのでまだチー子がいて子育てしていると思った。

しかし、撮った写真を見ると♀も幼鳥でジュニアと比べるとほっそりしていた。 餌が足りているのか

なと心配になったけど♂が食べた後2羽で揃って飛んでしまった。

31日に撮ったのとは別の個体だろう。

9月5日(金) 8月24日に 日・月・スイーツ・・・ヒ ツキ スイーツ と囀るイソヒヨドリの声を聞いた。

初めて聞く囀りだな~と思いながら餌を出してみたらジュニアだった。

そして今日も久しぶりにその囀りを聞いたので餌を出したらやっぱりジュニアが食べて行った。

その後に飛んで行ったのは2羽で1羽は上の写真の♀。 この縄張りには♂と♀の2羽がいるが

どちらも幼鳥だ。 まさかこの時期に幼鳥どうしでカップリングが成立することは無いと思うけどとても

興味深い。

9月19日(金) ♀と2羽でいたジュニアだけど、最近は♀が姿を見せなくなって家族別れが完結したよう

で今日も餌を食べて行ったのはジュニアだけだった。 朝の5時頃の白々明けにトイレに起きるともう

囀りが聞こえてくる。 鳥たちは早起きだ。

11月10日(月) 寒くなってきて餌が少なくなってきたのかジュニアが夕方姿を見せるようになってきた。

小さい時に怖い目に遭ったのかこれまでの2羽より警戒心が強く隣りの屋根にとまって餌を待つこと

はなく、どこで見ているのか餌を出すと急いで飛んでくる。 本当にかわいい。

来年の子育てに備えてミルワームの飼育を丁寧に行ったので膨大な数に増えた。 餌のフスマが

たくさんいるけど20kg買っても使い切り迄数年かかるのでネットで5kg 3000円で買っていた。

しかし今は5kg買ってもすぐに食べてしまうので農協に行って20kg入り1袋買ってきた。 価格は

1057円。 ネットで買う1/10だった。 この20kgもいつまで持つか・・・。

2025年9月19日