Bean Goose

絶滅危惧Ⅱ類 (VU) ・ 準絶滅危惧種(NT)

国の天然記念物

日本に越冬のため飛来する種としてのヒシクイの大部分は亜種ヒシクイと亜種オオヒシクイの2種に分類

され、オオヒシクイの数が圧倒的に多いとされている。

飛来地によってはヒシクイとオオヒシクイを分けてカウントしないことが有るので不明な点がある。

また、図鑑によっては両種を区別してない場合もある。

名古屋市周辺から一番近い渡来地である琵琶湖の湖北水鳥センターでは両者を分けずにヒシクイとして

渡来数を公開している。

亜種ヒシクイは絶滅危惧Ⅱ類 (VU)に指定されている。

英名:Thick-belled bean goose

全長:78~89cmとオオヒシクイより平均的に10cm小さく、マガンとほぼ同じ大きさかやや大きい。

オオヒシクイと比べて頭から嘴に至るラインの嘴付け根に窪みがあり、嘴は短く厚みがある。

シベリア北部からカムチャツカのツンドラ地帯で繁殖し、中国・韓半島・日本に渡って越冬する。

標識調査などで日本に渡って来るヒシクイはカムチャツカ半島南部のマコベツコエ湖付近から北海道東部

に渡ってきていることが各種調査で判っている。 その後は東北地方の日本海側を通ってから宮城県の伊

豆沼などに渡って越冬する。 この場所にはオオヒシクイの一部も渡ってきて越冬する。

亜種オオヒシクイは準絶滅危惧(VU)に指定されている。

英名:Middendorf’s bean goose

全長:90~100cmとヒシクイより平均的に10㎝大きい。

頭から嘴にかけてのラインが直線的でヒシクイに比べて嘴が長い(大きい)。

バイカル湖からモンゴル北部・カムチャツカ半島のタイガ地帯で繁殖するのでタイガ型と言われる。

日本に渡ってくるオオヒシクイはカムチャツカ半島中西部のズベズドカン湖周辺から飛来することが標識調

査などでわかっているが、カラフト経由・海上直接ルートなど色々あるようで北海道の北西部を経由して主と

して日本海に沿って琵琶湖周辺までの間に越冬地が散在する。

また、一部は伊豆沼など宮城県で越冬。 茨城県稲敷市の稲波でも群が越冬しており、毎日の数が公開さ

れている。

これとは別に山陰地方で越冬するオオヒシクイがいるようで、日本海を北上してユーラシア大陸に達するカム

チャツカからとは別のルートをたどるようだ。

湖北水鳥センター周辺には数百羽のヒシクイが渡来する。 写真を撮ってあると探したけど水の向こうにいる

ので良い写真が撮れていなかった。

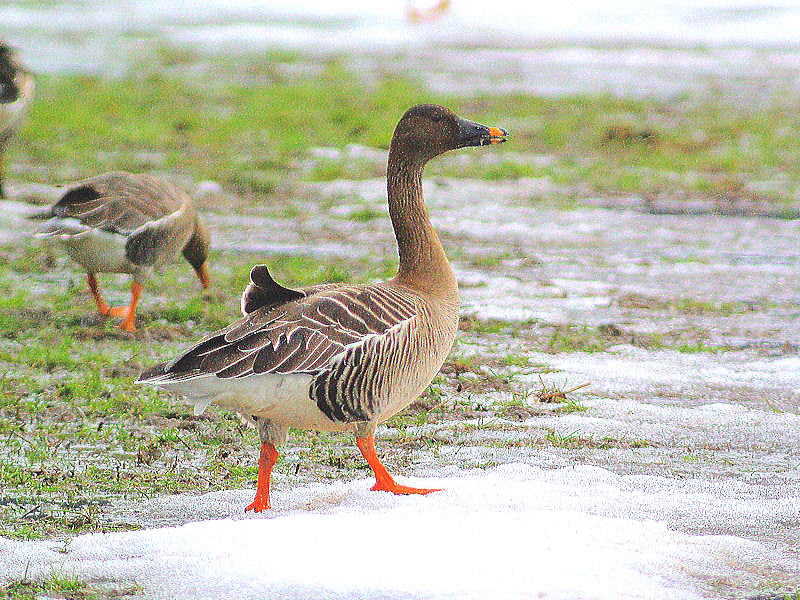

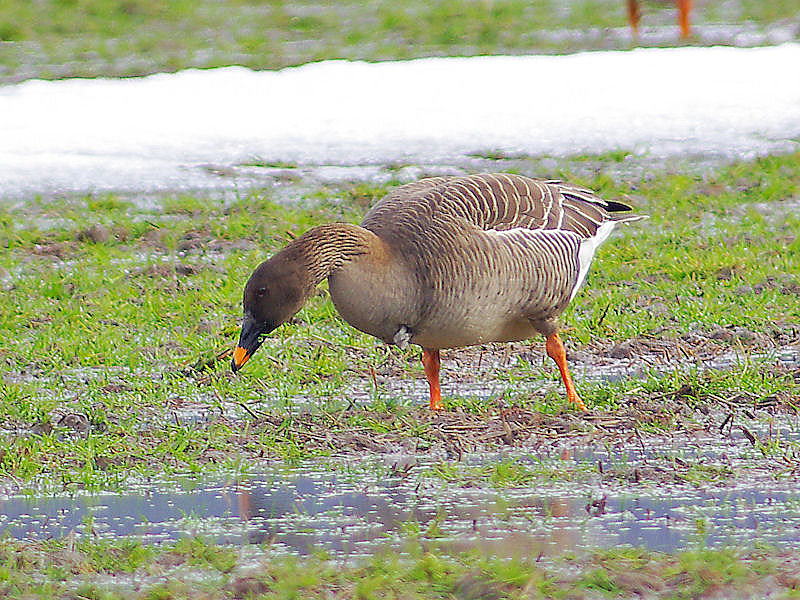

2,010年2月25日に水鳥センター周辺にハイイロガン・サカツラガンが入ったので写真を撮りに行った時、

湖北の田んぼにヒシクイの群がいると教えてもらって見に行った。 所々雪の有る田んぼにたくさんのオオヒシ

クイがいて餌を探していた。 光線が逆光気味だったけど一人だったのでたくさんの写真を撮ることが出来た。

オオヒシクイ型でカムチャツカから南下するオオヒシクイの南限地と言われるように嘴が長かった。

背割り堤にはこれまでの過去20年間に何回かヒシクイが飛来して通過または越冬したことが有るので写真の

残っているものを掲載する。

① 2,007年2月12日撮影。 この時は6羽が飛来して越冬した。 顔だちを見るとヒシクイ型である。

同 2月16日撮影。 中央後ろの1羽は頭と嘴のラインが直線であるが、嘴は短く分厚い。 中央前の1羽は

他と比べて体が大きく見える。 ヒシクイ型でも個体差はいろいろだ。

② 2,009年11月21日 この時はマガン2羽にヒシクイが1羽ついてきた。 どちらも同じ大きさに見える

のでヒシクイと思われる。

2,009年12月10日 上と同じ群で一番後ろがヒシクイ。

2,010年1月7日にはマガンが7羽に増えていたが、11月の3羽と同じ群かどうかわからない。 またその

後の記録が残っていないので越冬はしなかった。

③2,014年12月26日 愛西市の水田に現れたヒシクイ。 川に入ることも無くその後の記録が無いので

通過個体。 嘴が短くて分厚いのでヒシクイと思うけど微妙。

④ 2,017年1月25日 ヒシクイだけ10羽の群が入った。 しかしその後の記録が無いのですぐに移動

してしまった。

上の群のうちの4羽。 前から2番目の個体は他の3羽と比べて体が若干大きく、体全体がやや黒く見える。

オオヒシクイはヒシクイより10cm大きいけど、水に浮いているときに大きさの差はどのように見えるか。

マガンと一緒にいるとき、背割り堤で見掛けたヒシクイはほぼ同じ大きさに見えた。

⑤ 2,021年11月13日 ヒシクイが1羽通過していった。

上と同一個体。 横顔はオオヒシクイに見える。

⑥ 2,022年1月15日 7羽のヒシクイが通過していった。 一番後ろを飛んでいるのはマガンで明らかに

小さい。 中央より前を飛ぶ5羽は大きく見える。 遠かったので顔立ちはわからない。

後ろを飛んでいる5羽をトリミングして大きさの違いが判りやすいようにした。 後ろのマガンより中央より前を

行く2羽は約2割大きいのでオオヒシクイ。 遠近の差も含まれているのだろうけど、飛んでいるときの大きさ

の違いは顕著だった。 マガンの前を飛んでいるのは大きさからヒシクイと思う。

⑦2,023~2,024年の冬。 コハクチョウのファミリーと共にマガン1羽とヒシクイ1羽が越冬中。

2羽のgooseの大きさがほぼ同じことからオオヒシクイではなくヒシクイ。 顔だちも嘴が短くて分厚い。

越冬するヒシクイはもっと多いと思っていたけど整理してみると2回目の越冬だった。

2,024年1月8日撮影

整理してみると背割堤を通過してゆくヒシクイは亜種オオヒシクイより亜種ヒシクイの方が多く観察された。

ヒシクイの越冬分布は宮城県の伊豆沼・蕪栗沼が南限と言われているが、まれに更に南に迷行してくるものが

いると見てよいのだろうか。

オオヒシクイとヒシクイが同じ群にいてもおかしくないので付いて来ちゃうこともある。

どこからどのように渡って来るのかルートは謎である。

記:2,024年1月24日