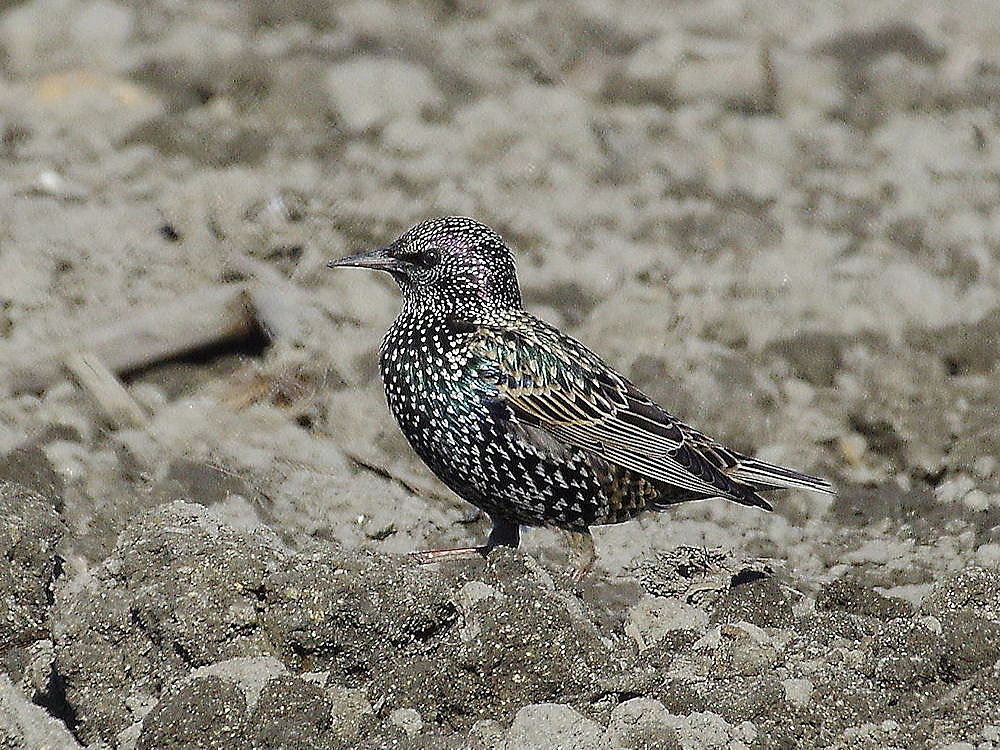

写真は2,008年の1月に愛知県に現れたホシムクドリである。 新年早々に発見された当時はムクドリと一緒に

人家の庭先のキウイと思われる藪立ちの木を中心に活動し、農家が捨てた小米を食べに田んぼに降りたりしていた。

2,008年1月19日 立田村 冬羽

その後は近くの豚舎に出入りするようになった。 この場所では鳥までの距離が有る上に枝どまりになると空抜

けと逆光でまともな写真にならなかった。 この写真は1月30日の撮影。

逆光ながらまずまずの光線状態だが、実際より若干黒ずんで見える。

2,008年1月30日 立田村

2,014年2月、ムクドリの群れの中に1羽のホシムクドリを見付けた。 翌日以降も探したけど渡りの途中だった

のか探し出すことが出来なかった。 未だ換羽の始まっていない冬羽である。

2,014年2月16日 愛西市

2,020年から21年にかけての冬、愛西市で6羽のホシムクドリが越冬した。 同時に見た最多が6羽だったので

6羽としておく。 200〜300羽のムクドリの中に交じって行動していたが、6羽は二つの群に2羽と4羽に分かれ

て行動しており、常に見かけたのは4羽の方の群である。

ホシムクドリはこれまで何羽か見てきたけど大部分は上の写真のような色の濃い個体ばかりだった。 繁殖羽

(夏羽)への換羽がいつ頃始まるのか考えたことも無かったが、6羽の群を見ると年内でも色々な羽色の個体がいる

のを知った。 幼鳥は褐色一色で青味や白い斑点はまったくなく、体にも褐色は見られないので成鳥のようだ。

これまで当地方への飛来はこれまで大抵1羽づつだった。

次の3枚は1月20日の撮影である。 1枚目は非繁殖羽であるが、左の個体は胸が若干青みを帯びている。 2羽

とも頭に幼鳥のような褐色見られないので成鳥。

この個体は上の写真の左側と同一かもしれない。 雨覆いと脇に緑色が見えていて少し換羽が始まっている。

この個体は首から上が紫色になっていてかなり換羽が進んでいる美しい個体であった。 紫色の羽が伸びて白い

点を隠し始めている。 風切り羽の羽縁は茶色味から白い色に変わってきているが一部に茶色が残っている。

嘴も黒から繁殖羽に特徴的な白色に変わってきている。

次の2枚は2月11日の撮影である。 個体識別は出来ていないが1月20日の1枚目の右側の個体と似ている。

羽縁の茶色が目立っている。

この個体はこれまでの写真の個体とは合致するところが無いので別個体。 光沢のある緑色はかなり多いけど羽

縁は茶色。

2月16日撮影のこの個体は1月20日撮影の3枚目と同じと思われる。 頭に残っていた斑点が殆ど無くなり、

胸の紫色が濃くなっている。 嘴は夏羽の黄色に変わり、雨覆いの羽縁が褐色から白色に変わっている。

羽縁の色の茶色と白色の違いはどこから来るものか調べが付かなかった。

m

m2月下旬ころから農作業が始まると群がばらけて探し出すことが難しくなり、3月1日に撮ったこの写真が最後になった。

とても美しいけど頭部の様子を見ると換羽が遅れている。 これまで掲載した写真のうち1月20日の2枚目の個体と

似ている。

3月8日、蓮の枯れた茎に真っ黒な鳥が止まっているのに気付き、双眼鏡で見たらホシムクドリだった。 残念

ながら写真は撮れなかった。 以後、出会いは無く完全な夏羽は今回は見られなかった。

記:2,008年7月13日

2,012年7月26日

2,016年2月20日

2,021年8月13日 改定

目次に戻る